In diesem Beitrag gehen wir auf die Fähigkeiten und Möglichkeiten der aktivierenden Pflege ein. Ein effektiver Pflegeansatz sollte mehr sein als nur eine externe Versorgung. Im Idealfall unterstützt er Menschen dabei, ihre Alltagsaufgaben so selbstständig wie möglich zu bewältigen, um trotz Alter oder Krankheit ihre Freiheit und Würde zu bewahren. Dieses fortschrittliche Konzept wird als „aktivierende Pflege“ bezeichnet.

Die wesentlichen Punkte auf einen Blick

- Aktivierende Pflege zielt darauf ab, den Pflegebedürftigen so aktiv wie möglich in seine eigene Pflege mit einzubeziehen und seine Selbstständigkeit zu stärken.

- Rehabilitative aktivierende oder therapeutische aktivierende Pflege zielt darauf ab, den Menschen dabei zu helfen, verlorene Fähigkeiten wiederzugewinnen, um somit ein aktiveres Leben führen zu können.

- Aktivierende Maßnahmen können auf körperlicher, geistiger, sinnlicher und alltagspraktischer Ebene umgesetzt werden.

- Durch aktivierende Pflege können typische Altersleiden wie Demenz oder Gebrechlichkeit zumindest verzögert oder verlangsamt werden.

- Aktivierende Pflegemaßnahmen sollten immer im Dialog mit der pflegebedürftigen Person umgesetzt werden und sollten diese weder überfordern noch unterfordern.

Definition: Was ist aktivierende Pflege?

Förderung der Selbstständigkeit

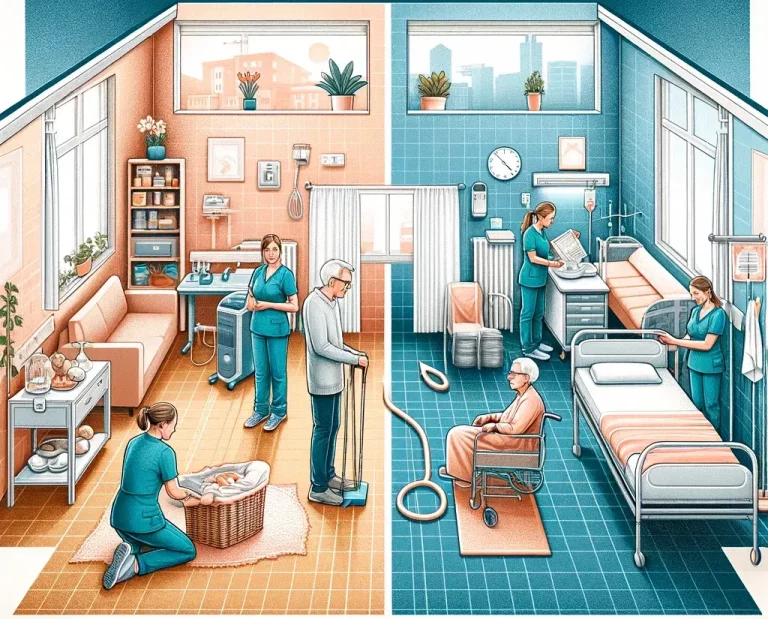

Der Begriff „aktivierende Pflege“ steht für einen modernen Pflegegrundsatz, der in vielen Pflegeeinrichtungen zu finden ist. Kurz gesagt, aktivierende Pflege hat das Ziel, die Eigenständigkeit der betreuungsbedürftigen Person zu stärken und ihr zu helfen, ein möglichst selbst bestimmtes Leben zu führen. Damit unterscheidet sie sich von einer rein kompensatorischen oder versorgenden Pflege, bei der der Pflegebedürftige alles abgenommen bekommt, was er nicht mehr selbst kann.

Aktivierende Pflege vs. klassische Pflege

Ein solche „All-Inclusive-Betreuung“ ist oft gut gemeint, kann jedoch älteren oder kranken Menschen mehr schaden als nützen. Denn der alters- oder krankheitsbedingte Abbau schreitet noch schneller voran und die betreuungsbedürftige Person wird immer abhängiger von ihrer Umgebung.

Wichtig zu wissen ist, dass der Anspruch auf eine aktivierende Pflege auch gesetzlich verankert ist.

Gesetzliche Verankerung der aktivierenden Pflege

Laut § 11 Abs. 1 SGB XI (Sozialgesetzbuch) sind Pflegeeinrichtungen verpflichtet, „eine humane und aktivierende Pflege unter Achtung der Menschenwürde zu gewährleisten“. (1) Darüber hinaus sollten die Leistungen der Pflegeversicherung gemäß § 2 Abs. 1 SGB XI darauf abzielen, „die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen zurückzugewinnen oder zu erhalten“.

Rehabilitativ-aktivierende Pflege & ihre Anwendung

Man hört oft von einer „rehabilitativ-aktivierenden“ oder „therapeutisch aktivierenden“ Pflege. Was steckt dahinter?

„Rehabilitation“ bedeutet grundsätzlich die Wiedereingliederung eines kranken Menschen in die Gesellschaft, soweit dies in seiner speziellen Situation eben möglich ist. Eine rehabilitativ-aktivierende Pflege hat das Ziel, dass Menschen verloren gegangene Fähigkeiten wieder erlernen und so Schritt für Schritt ein unabhängigeres Leben führen können. (2)

Was ist rehabilitativ-aktivierende Pflege?

Bedeutsam ist dies zum Beispiel nach Unfällen oder Krankheiten, wenn ein Patient durch einen Schlaganfall neurologische Schäden erlitten hat. Aber auch in der Geriatrie hat die aktivierende therapeutische Pflege ihre Berechtigung. Denn auch hochbetagte Menschen können durch konsequenten Umgang verloren geglaubte Fähigkeiten wiedererlangen oder zumindest kompensieren, um im Alltag möglichst unabhängig zu bleiben.

Die rehabilitativ aktivierende oder therapeutisch aktivierende Pflege wird oft mit dem sogenannten Bobath-Konzept in Verbindung gebracht.

Das Bobath-Konzept: Bewegungsförderung durch Aktivierung

Dieses Konzept wurde in den 1940er-Jahren von zwei Physiotherapeuten entwickelt und findet heute breite Anwendung in der Alten- und Krankenpflege. Bei der therapeutisch aktivierenden Pflege nach Bobath geht es vor allem darum, wie Menschen Bewegungsabläufe neu erlernen können. Ein Kerngedanke ist, dass sich Sensorik (Spüren) und Motorik (Bewegung) gegenseitig beeinflussen. Damit ein Patient mobiler werden kann, muss er die Möglichkeit haben, Sinneserfahrungen zu machen und sich aktiv an dem Bewegungsablauf zu beteiligen.

Die Bobath-Initiative für Kranken- und Altenpflege (BIKA) hat für die rehabilitativ aktivierende Pflege eine Definition herausgegeben. Demnach handelt es sich um einen „Beziehungsprozess mit zielgerichteten Maßnahmen und Aktivitäten“. (3) Die BIKA betont dabei, dass therapeutisch aktivierende Pflege auch viel mit Kommunikation und Beziehungsarbeit zu tun hat.

Weitere bewährte Pflegemodelle

Neben dem bekannten Bobath-Konzept gibt es weitere Pflegemodelle, die aktivierende Pflege unterstützen. Einige davon sind:

- Basale Stimulation: Fördert die Wahrnehmung und Kommunikation, insbesondere bei schwer pflegebedürftigen Menschen.

- Kinästhetik: Unterstützt bewegungseingeschränkte Personen dabei, ihre Mobilität im Alltag zu erhalten.

- Validation nach Naomi Feil: Ein Konzept speziell für den Umgang mit Menschen mit Demenz, das auf empathischer Kommunikation basiert.

Aktivierende Pflege in der häuslichen Umgebung

Nicht nur in Pflegeeinrichtungen, sondern auch zu Hause kann aktivierende Pflege umgesetzt werden. Angehörige stehen hier oft vor der Herausforderung, eine Balance zwischen Unterstützung und Förderung zu finden.

Wichtig ist, die Pflegebedürftigen aktiv in alltägliche Tätigkeiten einzubeziehen. Beispielsweise können sie beim Tischdecken helfen, sich selbst anziehen oder – mit Hilfsmitteln – kleine Wege in der Wohnung zurücklegen. Diese scheinbar einfachen Aufgaben tragen dazu bei, die Selbstständigkeit möglichst lange zu bewahren.

Allerdings kann aktivierende Pflege in der häuslichen Umgebung auch schwierig sein, da pflegende Angehörige oft wenig Zeit haben oder unsicher sind, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Hier können Pflegekurse oder Beratungsangebote helfen, um Angehörige gezielt zu schulen.

Wer kann aktivierende Pflege durchführen?

Aktivierende Pflege in der häuslichen Umgebung kann eine Herausforderung sein, da pflegende Angehörige oft wenig Zeit haben oder unsicher sind. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Aufgaben von professionellen Pflegekräften übernommen werden sollten und wo Angehörige unterstützen können.

Pflegekräfte vs. Angehörige: Wer übernimmt welche Aufgaben?

Pflegekräfte und Angehörige haben unterschiedliche Rollen in der aktivierenden Pflege. Während Fachpersonal für medizinische und therapeutische Maßnahmen verantwortlich ist, können Angehörige im Alltag gezielt zur Förderung der Selbstständigkeit beitragen.

- Pflegekräfte: Übernehmen medizinisch notwendige Maßnahmen, Anleitung zur Mobilisation, therapeutische Übungen und spezielle Pflegemaßnahmen.

- Angehörige: Unterstützen bei der Alltagsgestaltung, motivieren zur aktiven Teilnahme am Tagesablauf und sorgen für soziale Interaktion.

Zusammenarbeit zwischen Fachpersonal & Familie

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften und Angehörigen kann den Erfolg der aktivierenden Pflege erheblich verbessern. Pflegefachkräfte können Angehörige anleiten und ihnen praktische Tipps geben, um die Pflegebedürftigen gezielt in alltägliche Aufgaben einzubeziehen.

Regelmäßige Pflegeberatungen, Austausch mit Therapeuten und die Nutzung von Schulungsangeboten helfen, Unsicherheiten zu reduzieren und die aktivierende Pflege optimal an die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen anzupassen.

Personalisierte Pflegeansätze

Nicht jede Maßnahme der aktivierenden Pflege ist für jede pflegebedürftige Person gleichermaßen geeignet. Entscheidend ist eine individuelle Anpassung der Pflege an den jeweiligen Gesundheitszustand.

Bei einer Person mit beginnender Demenz liegt der Fokus beispielsweise eher auf kognitiver Aktivierung, während bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen die motorische Aktivierung im Vordergrund steht. Pflegekräfte und Angehörige sollten deshalb regelmäßig überprüfen, welche Maßnahmen am besten zu den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen passen.

Wissenswertes zur aktivierenden Pflege

Obwohl die aktivierende Pflege unbestreitbare Vorteile mit sich bringt, kann sie für den Pflegebedürftigen, vor allem zu Beginn, als belastend und anstrengend empfunden werden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, den kranken oder älteren Menschen auf eine freundliche Weise zu ermutigen und ihm den Grund darzulegen, weshalb er bei seiner Pflege aktiv mitwirken sollte.

Die verschiedenen Ebenen der aktivierenden Maßnahmen

Es gibt verschiedene Herangehensweisen, um die aktivierende Pflege umzusetzen. Wir unterscheiden dabei zwischen:

- Motorischer (körperlicher) Aktivierung

- Kognitiver (geistiger) Aktivierung

- Alltagspraktischer Aktivierung

- Sensorischer (sinnlicher) Aktivierung

Motorische Aktivierung: Beweglichkeit erhalten und wiedererlangen

Durch motorische Aktivierung soll die Bewegungsfähigkeit der pflegebedürftigen Personen erhalten bzw. wiederhergestellt werden. Gerade bei älteren Menschen ist zum Beispiel gezieltes Mobilitäts- und Gleichgewichtstraining sinnvoll, um Stürze zu vermeiden. Untersuchungen haben bestätigt, dass Muskelkraft und Gleichgewichtssinn auch im fortgeschrittenen Alter noch effektiv trainiert werden können.

Kognitive Aktivierung: Das Gedächtnis und die geistigen Fähigkeiten stärken

Mit der kognitiven Aktivierung zielen wir darauf ab, die geistigen Fähigkeiten und das Gedächtnis der Pflegebedürftigen zu stärken. Bei Demenzerkrankungen kann eine solche Aktivierung im Anfangsstadium den Krankheitsverlauf verlangsamen oder sogar verzögern.

Alltagspraktische Aktivierung: Selbstständigkeit im Alltag fördern

Die alltagspraktische Aktivierung hat das Ziel, dass Menschen in zentralen Lebensbereichen wie Körperpflege, Nahrungsaufnahme oder Pflege von Sozialkontakten möglichst lange selbstständig bleiben. Hilfsmittel können hierbei eine wichtige Unterstützung darstellen. So ist es zum Beispiel bei der aktivierenden Pflege eines Parkinson-Patienten erfolgsentscheidend, ihm Hilfsmittel wie Haltegriffe, spezielles Essbesteck oder Anziehhilfen zur Verfügung zu stellen, die ihm eine eigenständige Bewältigung seines Alltags ermöglichen.

Sensorische Aktivierung: Wahrnehmungsfähigkeit erhalten

Für Personen mit schweren Beeinträchtigungen oder Bettlägerige ist die sensorische (sinnliche) Aktivierung von großer Bedeutung, um eine Verkümmerung der Wahrnehmungsfähigkeit zu verhindern.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese verschiedenen aktivierenden Maßnahmen oft Hand in Hand gehen. Ein Beispiel dafür ist ein schwerhöriger Mensch, bei dem gut eingestellte Hörgeräte entscheidend für seine sensorische Aktivierung sind. Gleichzeitig ist gutes Hören auch eine wesentliche Voraussetzung, um geistig wach und sozial integriert zu bleiben.

Spezifische Maßnahmen für jede Ebene der aktivierenden Pflege

- Kognitive Aktivierung: Gedächtnistraining, Rätsel, Musiktherapie.

- Alltagspraktische Aktivierung: Selbstständiges Essen, Anziehen, kleine Haushaltsaufgaben.

- Motorische Aktivierung: Spaziergänge, Gymnastik, Kraft- und Balancetraining.

- Sensorische Aktivierung: Aromatherapie, Berührungsstimulation, Musik.

Praxisbeispiele für Aktivierung in der Pflege

Die aktivierende Pflege kann auf viele Arten umgesetzt werden – von kleinen Maßnahmen im Alltag bis hin zu gezielten Therapieansätzen. Wichtig ist, dass die Aktivitäten an die individuellen Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person angepasst werden. Hier sind einige konkrete Beispiele für die Aktivierung in der Pflege:

Motorische Aktivierung: Beweglichkeit erhalten

Bewegung ist ein zentraler Bestandteil der aktivierenden Pflege, da sie dabei hilft, die Mobilität zu erhalten und körperlichem Abbau entgegenzuwirken. Je nach Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person können unterschiedliche Maßnahmen sinnvoll sein:

- Bewegungsübungen im Sitzen: Einfache Gymnastikübungen mit einem Ball oder Theraband helfen, die Muskeln zu stärken und die Beweglichkeit zu erhalten.

- Gleichgewichtstraining: Stuhlübungen oder kurze Spaziergänge mit Unterstützung verbessern die Standfestigkeit und beugen Stürzen vor.

- Greif- und Fingerübungen: Kneten von Therapieknete oder das Aufnehmen kleiner Gegenstände trainiert die Feinmotorik und unterstützt die Selbstständigkeit im Alltag.

Kognitive Aktivierung: Gedächtnis und Sinne trainieren

Geistige Anregung ist besonders wichtig, um die kognitive Leistungsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern. Diese Maßnahmen können besonders bei Menschen mit beginnender Demenz hilfreich sein:

- Gedächtnistraining: Gemeinsames Erinnern an alte Zeiten mit Fotoalben, einfache Rätsel oder das Aufsagen von Sprichwörtern können das Gedächtnis aktivieren.

- Musiktherapie: Bekannte Lieder aus der Jugendzeit fördern Erinnerungen und regen zum Mitsingen an, was besonders für Menschen mit Demenz wertvoll ist.

- Kreative Aktivitäten: Malen, Basteln oder leichte Handarbeiten helfen, die Konzentration zu fördern und Erfolgserlebnisse zu schaffen.

Alltagspraktische Aktivierung: Selbstständigkeit im Alltag fördern

Selbstständigkeit im Alltag trägt maßgeblich zur Lebensqualität bei. Kleine Aufgaben und Aktivitäten helfen, Fähigkeiten zu erhalten und fördern das Selbstbewusstsein:

- Unterstützung bei der Körperpflege: Statt alles zu übernehmen, kann die pflegebedürftige Person selbst mit einem Waschlappen Teile ihres Körpers reinigen.

- Mithelfen im Haushalt: Kleinere Aufgaben wie Gemüse schneiden, Wäsche falten oder Blumen gießen fördern die Eigenständigkeit und das Gefühl der Selbstwirksamkeit.

- Selbstständiges Essen: Durch adaptive Hilfsmittel wie Besteck mit dickeren Griffen oder rutschfeste Teller kann das Essen eigenständig erleichtert werden.

Sensorische Aktivierung: Wahrnehmung und Reize nutzen

Die Sinneswahrnehmung nimmt mit zunehmendem Alter oder bei bestimmten Erkrankungen ab. Durch gezielte Maßnahmen kann die sensorische Aktivierung dazu beitragen, das Wohlbefinden zu steigern:

- Aromatherapie: Der Einsatz von Düften wie Lavendel oder Zitrone kann entspannen oder beleben und fördert das emotionale Wohlbefinden.

- Taktile Stimulation: Das Streicheln einer weichen Decke, ein Handbad mit warmem Wasser oder das Berühren unterschiedlicher Materialien fördert die Wahrnehmung.

- Tiergestützte Therapie: Der Kontakt zu Tieren kann Emotionen wecken, Stress abbauen und soziale Interaktion fördern.

Hilfsmittel & technische Unterstützung

Technische Hilfsmittel können eine große Unterstützung in der aktivierenden Pflege sein. Sie ermöglichen es Pflegebedürftigen, ihre Selbstständigkeit zu bewahren und Pflegekräften oder Angehörigen die Arbeit zu erleichtern.

- Greifhilfen: Erleichtern das Erreichen von Gegenständen ohne fremde Hilfe.

- Rollatoren & Gehhilfen: Unterstützen die Mobilität und verhindern Stürze.

- Sprachassistenten: Können Pflegebedürftige an Termine erinnern oder ihnen ermöglichen, per Sprachsteuerung Licht und Geräte zu bedienen.

10-Minuten-Aktivierung: Beispiele für kurze, effektive Maßnahmen

Die 10-Minuten-Aktivierung ist eine bewährte Methode, um Pflegebedürftige mit wenig Zeitaufwand gezielt zu fördern. Sie basiert auf der Idee, durch kurze, alltagsnahe Aktivitäten Erinnerungen zu aktivieren, Sinne anzusprechen und die Eigenständigkeit zu erhalten.

Beispiele für eine 10-Minuten-Aktivierung in der Pflege

- Fühlen & Erkennen: Verschiedene Materialien (Stoffe, Naturgegenstände) in die Hand geben und erraten lassen.

- Kleine Bewegungsrunde: Armkreisen, Ballwerfen oder sanfte Dehnübungen.

- Kreative Impulse: Gemeinsames Singen eines bekannten Liedes oder kurzes Malen mit Wasserfarben.

- Erinnerungsarbeit: Anhand eines alten Gegenstandes oder Fotos eine kleine Geschichte erzählen.

- Geruchserkennung: Verschiedene Gewürze oder Kräuter riechen und erraten lassen.

Diese kurzen Aktivierungseinheiten lassen sich leicht in den Pflegealltag integrieren und helfen, die körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten der Pflegebedürftigen zu erhalten.

Wie kann die aktivierende Pflege konkret umgesetzt werden?

Die konkrete Umsetzung der aktivierenden Maßnahmen hängt immer von den speziellen Bedürfnissen und Möglichkeiten des Pflegebedürftigen ab. Hier sind einige Beispielmaßnahmen:

Aktivierende Waschung

Die aktivierende Waschung kann durch den Sinnesreiz des Wassers eine belebende Wirkung auf körperlicher und psychischer Ebene haben. Sie wird daher oft bei Personen mit Bewusstseinstrübung, Antriebslosigkeit oder Durchblutungsstörungen eingesetzt. Allerdings dient sie in erster Linie zur Aktivierung und nicht zur Körperpflege.

Körperpflege in angepasster Seitenlage

Bettlägerige Personen können durch eine angepasste Seitenlage ihre Körperpflege oftmals selbstständig ausführen. In dieser Lage kann der Pflegebedürftige mit einem Waschlappen seinen Kopf, Oberkörper, Intimbereich und seine Oberschenkel selbst waschen, indem die Waschschüssel direkt vor seinem Oberkörper in Greifnähe platziert wird. Wenn das nicht möglich ist, führt die Pflegekraft die Hand des Pflegebedürftigen.

Aktivierende Pflege bei Demenz

Menschen mit Demenz profitieren besonders von einem gezielten Gedächtnistraining, vor allem im Anfangsstadium. So kann der Krankheitsverlauf zumindest verzögert werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass auch körperliches Training für Menschen mit Demenz wichtig ist. Regelmäßige körperliche Übungen verbessern nicht nur die Mobilität und die Stimmung, sondern können offenbar auch den geistigen Abbau verlangsamen.

Umsetzung der aktivierenden Maßnahmen in der häuslichen Pflege

Auch im Rahmen der häuslichen Pflege ist es sinnvoll, den Pflegebedürftigen gezielt zu fordern und zu fördern, anstatt ihm jede Tätigkeit abzunehmen. Das entlastet Sie als Angehörige und stärkt das Selbstwertgefühl des Pflegebedürftigen, der sich oft als Last empfindet. Hier sind einige Tipps:

- Holen Sie professionellen Rat ein. Sprechen Sie mit dem behandelnden Arzt oder besuchen Sie einen Pflegekurs, um bei der Planung und Durchführung der Pflege mehr Sicherheit zu gewinnen.

- Lassen Sie sich über geeignete Hilfsmittel beraten. Durch Haushaltsgegenstände wie An- und Ausziehhilfen, Transport-Rollatoren oder Essbesteck mit verstärkten Griffen können körperlich beeinträchtigte Menschen viele Alltagssituationen selbstständig bewältigen.

- Sorgen Sie für soziale Kontakte. Vielleicht gibt es in Ihrer Umgebung Tagesbetreuungs-Angebote für Senioren, die auch Sie als Pflegende entlasten.

- Binden Sie Ihren Angehörigen in Haushaltsaufgaben ein, soweit er das kann und möchte.

Eine Balance finden: Die aktivierende therapeutische Pflege

Es ist essenziell, bei der aktivierenden therapeutischen Pflege eine Balance zu finden. Sie sollten Ihre pflegebedürftige Angehörige oder Ihren Angehörigen weder überfordern noch unterfordern. Deshalb ist es wichtig, kontinuierlich im Gespräch mit der pflegebedürftigen Person und deren behandelndem Arzt zu bleiben. Gemeinsam können Sie herausfinden, welche Aufgaben Ihr Angehöriger selbst bewältigen kann und bei welchen er Unterstützung benötigt.

Mögliche Herausforderungen der aktivierenden Pflege

Die aktivierende Pflege bietet zahlreiche Vorteile, kann jedoch auch Herausforderungen mit sich bringen. Beispielsweise kann die Durchführung pflegerischer Tätigkeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn der Pflegebedürftige aktiv mitwirkt. Insbesondere in Pflegeeinrichtungen, in denen das Personal knapp ist, kann es schwierig sein, diese Art der Pflege konsequent umzusetzen.

Zudem gibt es Fälle, in denen Pflegebedürftige oder deren Angehörige nicht nachvollziehen können, warum die betroffene Person bei ihrer eigenen Pflege mithelfen soll. Es kann herausfordernd sein, wenn Aufgaben übernommen werden müssen, die zuvor von anderen erledigt wurden.

Hier liegt es an uns, die Vorteile der aktivierenden Pflege klar zu vermitteln. Sie dient nicht nur der Förderung der Selbstständigkeit, sondern auch dem Erhalt körperlicher und geistiger Fähigkeiten.

Grenzen der aktivierenden Pflege

Es gibt Situationen, in denen die aktivierende Pflege nicht praktikabel ist:

- Wenn sich eine Person in der Palliativpflege befindet und im Sterben liegt

- Wenn jemand akut erkrankt ist oder unter starken Schmerzen leidet

- Wenn eine Kommunikation mit der pflegebedürftigen Person nicht mehr möglich ist

Fazit: Warum aktivierende Pflege ein Gewinn für alle ist

Die aktivierende Pflege ist ein zentraler Bestandteil moderner Pflegekonzepte und bietet zahlreiche Vorteile – für Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegekräfte.

- Mehr Selbstständigkeit bedeutet mehr Lebensqualität: Pflegebedürftige bleiben länger aktiv und haben ein größeres Gefühl von Eigenständigkeit.

- Pflegekräfte und Angehörige profitieren gleichermaßen: Weniger Belastung, bessere Organisation der Pflege.

- Die richtige Umsetzung macht den Unterschied: Eine individuelle, ganzheitliche Herangehensweise sorgt für die bestmöglichen Ergebnisse.

Aktivierende Pflege ist ein wertvoller Ansatz, der dazu beiträgt, Menschen trotz Pflegebedürftigkeit ein erfülltes und selbst bestimmtes Leben zu ermöglichen. Mit der richtigen Strategie und Unterstützung kann sie sowohl in der professionellen Pflege als auch im häuslichen Umfeld erfolgreich umgesetzt werden.

Aktivierende Maßnahmen sind Strategien, die darauf abzielen, Pflegebedürftige zu mehr Selbstständigkeit zu ermutigen. Diese Maßnahmen können körperliche, geistige, alltagspraktische oder sinnliche Aspekte umfassen.

Bei einer aktivierenden Waschung wird die pflegebedürftige Person mit einem rauen Waschlappen und kühlem Wasser gegen die Haarwuchsrichtung gewaschen. Dies fördert die Durchblutung, steigert die Körperwahrnehmung und regt Geist und Sinne an.

Das Ziel der rehabilitativ aktivierenden Pflege besteht darin, dass Pflegebedürftige verloren geglaubte Fähigkeiten wiedererlangen und dadurch ein aktiverer Teil ihres Lebens werden können. Dabei werden sie nicht einfach nur versorgt, sondern aktiv in die Pflege einbezogen und gezielt gefördert.

In der Geriatrie ist die aktivierende therapeutische Pflege ein zentraler Ansatz. Sie motiviert Pflegebedürftige, ihre vorhandenen Ressourcen zu nutzen und weiterzuentwickeln. Dadurch kann das Fortschreiten vieler altersbedingter Beschwerden verzögert werden, sodass die Betroffenen länger selbstständig bleiben.

Aktivierung in der Pflege bedeutet, dass Pflegebedürftige nicht passiv versorgt werden, sondern – sofern möglich – aktiv an den Pflegehandlungen teilnehmen.

Wenn Pflegebedürftigen jede Aufgabe abgenommen wird, verkümmern ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten schneller. Dies führt langfristig zu einem erhöhten Pflegeaufwand und macht die Betroffenen noch abhängiger von ihrer Umgebung. Daher ist die Aktivierung in der Pflege von großer Bedeutung.

Quellen & Studien

www.pflege.de/altenpflege/bobath-konzept/ (21.02.2025)